Двойная игра: почему муж побледнел, узнав, в чьих руках оказалось платье

Они уехали в областную больницу Мечникова. Агата слышала, как взревел мотор, как завизжали шины на повороте. Она осталась одна в огромном пустом доме, сжимая в руках проклятое платье, которое кто-то швырнул ей в грудь — последнее свидетельство того, что этот кошмарный день вообще был реальным.

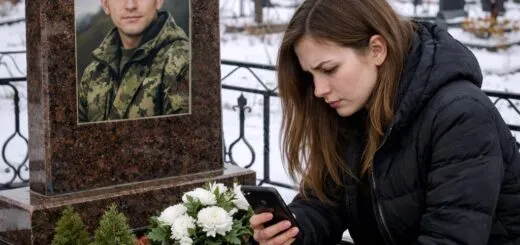

Лизу привезли через два дня — бледную, осунувшуюся, странно молчаливую. Она сидела в углу своей комнаты, подтянув колени к груди, с отсутствующим взглядом, устремленным в стену. Она не реагировала ни на голоса, ни на прикосновения, погруженная в свой внутренний мрак.

Надежда Николаевна полностью взяла на себя уход за дочерью. Она переселилась в ее комнату, спала там на раскладушке, а для Агаты начался настоящий ад на земле. Жизнь в доме изменилась мгновенно и бесповоротно.

— За общий стол не садись, — бросила свекровь в первое же утро, когда Агата спустилась к завтраку. — Ешь на кухне, в углу.

— Но почему? — попыталась возразить Агата.

— Я сказала: на кухне. И чтобы я тебя за столом больше не видела. Твое место там, где прислуга, — отрезала Надежда Николаевна.

Леонид молчал. Он переселился в свой кабинет за запертую дверь, спал там на диване. На все попытки Агаты поговорить, достучаться, объясниться, понять, что происходит, он отвечал одинаково через закрытую дверь:

— Тебе это знать не нужно. Делай, что говорят, и не лезь. Не усложняй себе жизнь.

Дни превратились в бесконечную череду унижений, сливаясь в одну серую беспросветную массу. Она стирала, готовила, мыла полы, полола грядки на участке, чистила туалеты. И все это под непрерывным потоком ядовитых замечаний свекрови, каждое из которых входило в нее как невидимая игла.

— Вот что бывает, когда берешь в дом сироту без роду и племени, — говорила Надежда Николаевна, ни к кому конкретно не обращаясь. Она делала это так, чтобы Агата слышала каждое слово, впитывала каждый слог своего ничтожества. — Только беды от таких. Ни семьи, ни воспитания, ни совести.

Агата похудела, юбки стали болтаться на бедрах, кофты висели мешком. Под глазами залегли глубокие тени, которые не сходили даже после редких ночей, когда удавалось заснуть. Однажды, проходя мимо зеркала в прихожей, она не сразу узнала женщину, которая смотрела на нее оттуда.

Изможденная, с потухшим взглядом, с ввалившимися щеками — из нее вынули нечто важное, нечто, что делало ее живой. Она превращалась в тень самой себя. Уйти она не могла — некуда было идти. Детский дом в Каменском давно расформировали, здание отдали под какой-то склад.

Друзей не осталось: свекровь за два года методично отсекла все контакты, все связи с внешним миром, изолировав невестку. Денег не было вовсе. Зарплатную карту Леонид забрал еще в первый год брака, объяснив это общим семейным бюджетом и тем, что так проще вести хозяйство. Она была в ловушке: без копейки в кармане, без документов, без поддержки.

На исходе второй недели, стоя у раковины с очередной горой посуды по локоть в мыльной воде, Агата поймала себя на том, что руки ее больше не дрожат. Внутри нее нечто изменилось. Не сломалось окончательно, как она боялась, а наоборот, затвердело, превратилось в стальной стержень.

Она вспомнила крик мужа в телефонной трубке, тот первобытный ужас в его голосе: «Что ты наделала?». Вспомнила его безумные глаза, когда он несся к комнате сестры, расталкивая всех на своем пути. Вспомнила ледяной холод в его взгляде, когда он нес Лизу на руках.

Слишком много странного во всем этом. Слишком сильная реакция на обычное платье. Слишком много страха там, где должно быть только раздражение или гнев. Тарелка в ее руках отразила свет из окна, и Агата посмотрела на свое искаженное отражение в мокрой фаянсовой глазури — размытое, но решительное.

— Довольно, — прошептала она.

Хватит быть марионеткой в чужом кошмаре, хватит плыть по течению, хватит терпеть и молчать. Пора выяснить, что на самом деле происходит в этом доме и почему обычное шелковое платье превратило ее жизнь в руины. Решение созрело не сразу, оно вызревало постепенно, как нарыв.

Агата продолжала выполнять домашнюю работу, продолжала терпеть унижения, но теперь ее глаза смотрели иначе. Она наблюдала, запоминала, складывала разрозненные детали в общую картину, контуры которой пока оставались размытыми. Она стала шпионом в собственном доме.

Первая странность обнаружилась через несколько дней, когда она протирала пыль на втором этаже. Надежда Николаевна, думая, что невестка занята внизу, крадучись прошла по коридору с маленьким черным пакетом в руках. Она озиралась с таким напряженным выражением, какое бывает у человека, несущего что-то противозаконное.

Она скрылась в комнате Лизы, а вышла через минуту уже без пакета, заперев за собой дверь. Но в этот раз замок не щелкнул до конца: то ли свекровь торопилась, то ли просто не заметила. Агата затаила дыхание.

Она выждала, пока шаги стихнут на лестнице, и осторожно толкнула дверь, которая за два года ни разу не открывалась перед ней. То, что она увидела, заставило ее замереть на пороге с тряпкой в руке. Комната Лизы оказалась не обычной спальней больной девушки, а чем-то средним между больничной палатой и тюремной камерой.

На окне стояли тонкие металлические решетки, выкрашенные в цвет стены, почти незаметные с первого взгляда, но несомненно прочные. Кровать была железная, медицинская, с перилами по обеим сторонам, какие ставят в психиатрических отделениях. На ней спала Лиза — бледная, с синими губами, в неестественно скрюченной позе.

На столе лежала стопка книг. Агата, подойдя ближе, с изумлением прочитала корешки: учебники для 9–10 класса, хотя Лизе было 27 лет. Зачем взрослой женщине решетки на окнах? Зачем эта больничная кровать?